第11話 GHQの特需

柳田は日本がアメリカに宣戦布告してから「この戦争は負ける」と常にいっていた。アメリカの自動車生産技術とその能力を比較しただけでも明白である。という理由からであった。そうは予測していても、敗戦の現実に直面したとき、やはり大きなショックを受けていた。

終戦後は会社の再興、新会社の創業に神経を張りつめ、わが国の自動車部品界に大いに貢献した。

それぞれの先ゆきに目途がついてくると、柳田はすっかり老いが感じられるようになり、昭和22年夏頃には病床に伏しがちになっていた。そして、翌23年7月2日、65歳で逝去した。

7月8日、築地本願寺で盛大な社葬がとりおこなわれ、創業以来、自動車業界・団体発展のため尽力するかたわら、東京市会議員、東京商工会議所議員、あるいは地元日本橋区会議員、日本橋六の部会長など多くの公職を務めた柳田の功績を偲んで、多くの会葬者の参列が続いた。

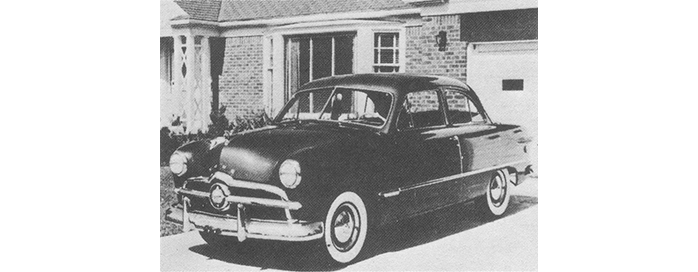

1949年、大戦後初めてわが国に輸入されたフォードカスタム

昭和24年春、所沢の一角に見渡す限りおもちゃの車を並べたように、カーゴ・トラックやジープが並んでいた。

壮観ともいえる状景を目のあたりにした浅沼(後の東海自動車(株)社長)が、当時の営業部長であった岩波に「今、日本で一番大きい需要家は米軍である。これを見過ごすわけにはいかない。是非これを私にやらせてほしい」と申し出た。

浅沼は1人でやることを条件に許可を得ると、さっそくGHQ(連合軍総司令部)の特別調達庁を訪れ、エンパイヤに1つ仕事をさせてもらいたい。と申し出た。いとも簡単に話が進み、見積りを持っていく事になった。

調達庁の注文の方法には2つの方法があり、それははっきりとした図面が出来ていて、その図面に基づいて製作するものと、図面がなくて現物のサンプルを標準にして作る方法があった。

初めて受注した製作物はGMCカーゴ・トラックのドア50枚であった。これはサンプルをもらって作る方法で、蒲田にあるプレス工業の下請工場で作った。

ところが、間違いなくサンプルどおり出来ているのに何度持っていっても検査に合格しなかった。そこでフィッティング検査をしたところ、どうしても車に合わなかった。しかし『これは戦場で使った車だから、車体自体がねじれている可能性もある』として、異議を申し立てた。

結局サンプル通りできているのでよい。ということになり、50枚のドアを納めるのに受注してから1年ほどかかってしまった。

合わないものを合わせるという難しい問題で、軍に納入する事は如何に大変であるかということを経験し、これによって米軍車輌の部品に関する疑問点を解くことができた。そしてどうしたらスムーズに納入することができるか。という事も、この1年間で会得したのである。

当時、日本本土の米軍は特別調達庁を通じて軍用品の調達をおこなっていたが、その他の極東米軍用は、横浜市桜木町の三菱銀行を接収してここに本拠を構えていたユーエス・ポリキャーメント・オーデナンスが直接業者から調達していた。

エンパイヤは特別調達庁だけでは大口の契約があまり出なかったので、横浜の米軍との直接取り引きを始めることにし、昭和25年春すぎから本格的な特需の仕事が始まった。

この頃になってくると、特需の仕事は3人で担当するようになっていた。

特需の仕事を本格的に始めるようになってから、5ドルの受注を消化したら5ドルの補充をするといったように、常に28万ドル(当時の日本円にして1億8百万円)のオーダーを維持することを目標にしていた。ブレーキシュー、エレメント、ワイヤー類をはじめあらゆるものを納入した。ラジエーターなんかは一番金額がはったもので、米軍では年間どれだけのラジエーターを使うというデーターを持っていて、年間1千万円ぐらいずつ段階的に引き取っていた。

昭和25年に始まった朝鮮戦争の特需は今まで扱ったことも見たこともない、自動車とは全く関係のないものまで納入した。例えば、鉄条網のポールを何10万本というのがあったが、とにかく図面通り出来ていれば引き取ってくれた。

昭和26~27年の特需は1ヶ月5千万円ぐらいに達していた。エンパイヤの特需納入は昭和33年ころまで続いていた。この間の特需でエンパイヤ自動車の基盤は確固たるものになった。